『レッド・ラッカムの宝』(レッド・ラッカムのたから、フランス語: Le Trésor de Rackham le Rouge)は、ベルギーの漫画家エルジェによる漫画(バンド・デシネ)、タンタンの冒険シリーズの12作目である。ベルギーの主要なフランス語新聞『ル・ソワール』 (Le Soir)にて1943年2月から同年9月まで毎日連載されていた。ベルギー人の少年タンタンが愛犬スノーウィや友人ハドック船長と共に、前作『なぞのユニコーン号』に引き続いてハドックの17世紀の先祖にあたるハドック卿が隠したという大海賊レッド・ラッカムの財宝を探し、カリブ海で活動する冒険物語である。

本作は前作『なぞのユニコーン号』と合わせた前後編の後編にあたる。そのストーリーテリングや描写は、前作と共に批評家からの評価が高く、特に後にレギュラーキャラクターとなる変人学者ビーカー教授の初登場作品としても注目される。次作『ななつの水晶球』の連載中に、ナチス協力者の容疑でエルジェが『ル・ソワール』紙より追放されたため、本作が同紙で日刊連載され、完結した最後の作品となった。

1957年のアニメ化において映像化されたエピソードの1つであり、1991年にはカナダのアニメーション製作会社のネルバナとフランスのEllipseによるテレビアニメシリーズの中で、本作が映像化されている。また、2011年のスティーヴン・スピルバーグ監督による映画『タンタンの冒険/ユニコーン号の秘密』において原作の1つとして映像化され、それに伴いテレビゲーム化もなされた。

日本語版は、1983年に川口恵子訳として福音館書店から出版された。前編『なぞのユニコーン号』と同時出版であった。

なお、本作ではハドック船長の先祖としてフランソワ・ド・アドック卿が登場する。姓が微妙に異なるのは原語の "Haddock" の読みの違いによる(フランス語読みではアドックになり、英語読みではハドックになる)。本項では読みを統一せず、ハドック船長とアドック卿で使い分ける。

あらすじ

前作において、タンタンとハドック船長はハドックの先祖で17世紀のフランスの海軍提督であるフランソワ・ド・アドック卿が残した3枚の羊皮紙の暗号を解き、それが西インド諸島に隠された大海賊レッド・ラッカムの財宝のある座標を示していると推測する。早速2人は財宝探しのために西インド諸島に向かう計画を立てる。この話を聞いた風変わりな学者ビーカー教授は、自らが発明したサメ型の潜水艦を提供することを申し出るが、他にも似たような山師たちにうんざりしていたタンタンとハドックは断る。その後、タンタンたちは自前の船で西インド諸島に向けて出港するが、まぬけな刑事コンビ、デュポンとデュボンが船内に迷い込んでおり、さらにはビーカー教授もサメ型潜水艦ごと密航していたことが判明する。

やがて、船は暗号が示す座標の場所に辿り着くが、アドック卿の逸話と照らし合わせれば、未知の島があるはずにも関わらず、島の影すら見つからない。短気なハドックはベルギーに帰ろうとするが、タンタンは初歩的なミスに気づき、思いとどまらせる。タンタンたちは当たり前のようにグリニッジ子午線を基に計算していたが、17世紀のフランス人であるアドック卿であれば、当然パリ子午線が基準であるはずだった。こうしてタンタンたちは目指す場所を修正する。

修正した座標を元に到着したのはイスパニョーラ島(ドミニカ共和国)の北約200キロにある未発見の島であった。タンタンらは島を探索するも財宝は見つからず諦めかけるが、アドック卿の像や、(おそらくアドック卿の口癖を真似た)ハドック船長のようなセリフで鳴くオウムを見つけ、ここがアドック卿の逸話に登場する無人島だと確信する。改めて伝承を踏まえ、この付近の海底にユニコーン号の残骸が沈んでおり、その中に財宝があると推理する。ビーカー教授の潜水艦によって沈没船を発見し、その中の遺物の回収を行うが財宝は見つからない。古い金庫の中身に期待するが、中から出てきたのは、かつてルイ14世があのムーランサール城をアドック卿に下賜したことを示す古文書であった。

財宝を諦めベルギーに帰国したタンタンらであったが、ビーカー教授が潜水艦の売却益によって城を購入し、ハドック船長に譲渡することを提案する。こうして敬愛する先祖の城を手に入れ喜ぶハドック船長が、タンタンと地下室を探索していると、地球儀、ワシ、十字架をあしらった聖ヨハネの像を見つける。ここで最初の3枚の暗号文の内容を思い出したタンタンが像を調べると地球儀の中から財宝を発見した。バード兄弟も含め、タンタンらが探していたものは、すぐ近くにあったのだった。

歴史

執筆背景

作者のエルジェ(本名:ジョルジュ・レミ)は、1929年、故郷ブリュッセルにあったローマ・カトリック系の保守紙『20世紀新聞』の子供向け付録誌『20世紀子ども新聞』にて、彼の代表作となる、架空のベルギー人の少年記者・タンタンの活躍を描く『タンタンの冒険』の連載を開始した。シリーズは人気を博し、連載が続いていたが、1940年5月、ナチス・ドイツによるベルギー占領によって同誌が廃刊となってしまった。その後、エルジェはベルギー最大のフランス語の日刊紙で、占領政府に協力することで廃刊を免れた『ル・ソワール』(Le Soir)に雇われ、同紙が創刊した週刊の子供向け付録誌『ル・ソワール・ジュネス』(Le Soir Jeunesse)の編集長となった。同誌では再びタンタンの連載を開始し、1940年10月、第9作目となる『金のはさみのカニ』が始まったが、戦時統制下での紙不足を理由に途中で廃刊し、日刊の『ル・ソワール』本紙に移行して、1941年10月に完結することができた。この占領統治下で製作されたシリーズ4作品のうちの最後が本作である。

本作は2部構成の後編であり、前作『なぞのユニコーン号』の続きである。この前後編は第4-5作目『ファラオの葉巻』と『青い蓮』以来のものであった。 ただ、タンタン研究家のマイケル・ファーによれば、『ファラオの葉巻』と『青い蓮』が大部分が独立した自己完結型の作品であったのに比べれば、『なぞのユニコーン号』と『レッド・ラッカムの宝』は綿密に連携していたと解説している。

本作において、その後、シリーズのレギュラーキャラクターとなるビーカー教授(ビルフリート・ビーカー)が初登場した。 変人学者というキャラクター造形は、『ファラオの葉巻』のフィレモン・サイクロン、『オトカル王の杖』のネストル・アランビク、『ふしぎな流れ星』のイッポリート・カリスなど、以前より登場していたものであり、ビーカー教授の前身となった。 ビーカー教授のモデルは、1931年に熱気球で初めて成層圏を探検したスイスの発明家で、実在の学者であるオーギュスト・ピカールである。エルジェはブリュッセルで実際のピカールを何度も目撃しており、外見の特徴もほぼ同じだが、ビーカー教授は本人よりも背は低いという差異はあった。 また、ビーカー教授の難聴という設定はエルジェの元同僚に由来している。 ビーカー教授という名前は日本語版のものであり、オリジナルのフルネームはトリフォン・トゥールヌソル(Tryphon Tournesol)である。この名前のトリフォンはエルジェがボワツフォールで出会った大工の名が由来であり、姓のトゥールヌソルは「ひまわり」を意味している。日本語版と同様に各国版で名前が変えられており、英語版ではカスバート・カルキュラス(Cuthbert Calculus、姓は微積分の意)、ドイツ語版はバルドゥアン・ビーネライン(Balduin Bienlein、姓は小さな蜂の意)という名前で、イニシャルが姓と名で同じという共通点がある。

作中に登場したビーカー教授のサメ型潜水艦は、実在のアメリカの潜水艦の外観をモデルにしたものであり、ドイツの新聞経由でエルジェはその写真を見ていた。 その他、潜水服や波止場の酒場は、エルジェが集めた作画資料用の切り抜きが活用されたものであった。 作中でハドックとタンタンがダイビング用品を購入する店は、ドイツ誌『Berliner Illustrirte Zeitung』に掲載された酒場の絵を参考にしている。 また、フランシス・ハドック卿がカリブ海の島で見つける部族の彫像は、エルジェが博物館で見たカメルーンのバミレケ族の彫像がモデルである。 『ふしぎな流れ星』にも登場したシリウス号の外観はトロール船John-O.88が元になっている。資料として、この船を建造したJos Boel & Son社から詳細な設計図やコレクターによる小型模型を得ていたが、その前にエルジェ自身がオーステンデの波止場でスケッチしたものもあった。また、船名は蒸気船として世界初の大西洋横断を成し遂げた蒸気船シリウス号にちなんでいた。 海底に沈むユニコーン号の外観は、17世紀スウェーデンの沈没船ヴァーサ号の絵が大まかに参照されている。 また、作中で宝箱と思われた箱をサメが飲み込むシーンは、エルジェがフランスのグラフ誌で知ったアメリカの水中写真家オーティス・バートンが、カメラをサメに飲み込まれた実話が元になっている。

作中でハドックに飲酒を咎めるためにわずかに登場するドーミエール医師は、同名のエルジェの主治医が踏まえられたものである。 また、作中でフランスのコメディアン、サシャ・ギトリにコミカルな言及を行っているのは、これはギトリの一人芝居の戯曲を宣伝する意図があった。

本紙連載と書籍出版

本作は1943年2月19日から1943年9月23日まで『ル・ソワール』紙上で日刊連載された(コミック・ストリップ)。 題名は連載開始の2日前に紙面で告知された。 日刊連載をまとめた書籍版は1944年にカステルマン社より62ページのフルカラー形式で出版された。 本作にはエルジェがシリーズ中で特にお気に入りであったという2つのシーンのうちの1つがある。それは、一連の出来事を1つの絵にまとめたコマであり、最前景でビーチを闊歩するハドック、その後ろで手漕ぎボートを岸に運ぶタンタン、デュポンとデュボン、そして背景で錨を下ろすシリウス号が描かれているシーンである。

本作の連載終了後はそれまでと異なり、すぐに次作の製作には移らなかった。その代わり、『ル・ソワール』紙上で活動していた犯罪小説家のポール・キネットの提案により、デュポンとデュボンを主人公とする探偵小説が連載されることになり、エルジェはその挿絵を担当した。

その後の出版歴

英訳版は1951年にイギリスの『イーグル』誌上で前編『なぞのユニコーン号』と共に連載された。これはシリーズで初訳となった『オトカル王の杖』に続くものであった。また、翌1952年にはカステルマン社より、英訳書籍版も刊行された。しかし、この2冊の売れ行きは悪く、結果として希少性が高いコレクターズ・アイテムとなっている。 その7年後にメシュエン社より再訳版がイギリス市場向けに出版された。

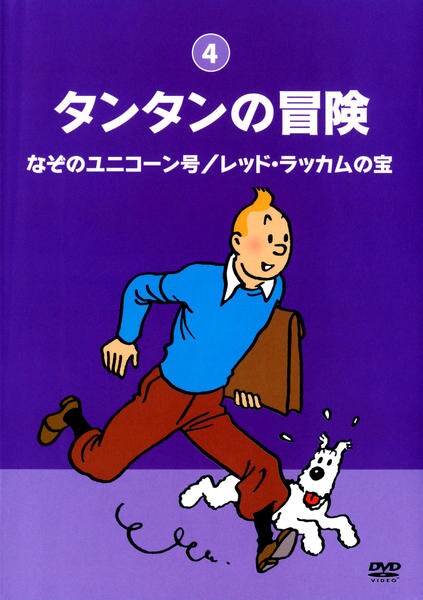

日本語版は、カラー版を底本に、1983年に川口恵子訳として福音館書店から出版された。福音館版は順番が原作と異なっており、本作はシリーズ4作目という扱いで、前編『なぞのユニコーン号』と共に同日出版された。

ファーによれば、本作がシリーズで最も売れた作品であり、またハリー・トンプソンは『なぞのユニコーン号』と合わせてシリーズで最も成功した作品としている。

書評と分析

ハリー・トンプソンは前編の『なぞのユニコーン号』と合わせて、本作が、シリーズの歴史において第3期の中心的な作品であると指摘し、直面する政治情勢に対応するため、記者から探検家に変わっていったとも述べている。 その上で前作との差異として複雑なプロットを放棄したことを挙げ、初期作品に見られたエピソード形式の冒険だったと解説している。 また、ビーカー教授の登場に着目し、彼を「タンタン・ファミリーの3人目にして最後のメンバー」と表現している。 なお、トンプソンはカラー版には否定的であり、もともと『ル・ソワール』紙で掲載されていたモノクロ版の方が出来栄えが良いと述べている。

エルジェの伝記を書いたブノワ・ペータースは、『なぞのユニコーン号』と本作は、主要人物達が物語世界を構築する点で、シリーズ上の重要な地位を占めていると指摘している。 また、これまでにも見られた宗教的要素について本作及び前編ではさらに強くなり、これはジャック・ヴァン・メルケベケの影響の可能性があると指摘している。 彼は本作を「いつまでも記憶に残る一冊」と評し、タンタン、スノーウィー、ハドック、ビーカーといった「家族たち」が一同に会した巻だからだと述べている。 同じく伝記を書いたピエール・アスーラインも、エルジェは3人の登場人物を新しい家に「定住させた(settled)」と評している。 彼はビーカー教授というキャラクターに焦点を当て、風変わりな教授というアイデアは「とても普遍的なモチーフのため、特定のモデルに絞ることは不正確」と指摘し、チャーリー・チャップリンやエルジェ自身の父親から影響を受けた可能性を挙げている。 また、彼はビーカーを「コミック・ストリップの穏やかな狂気と微妙なユーモア」を体現した存在だと述べている。さらに本作及び前作は「エルジェの芸術の新たなレベルを明らかにした」とし、その人気の理由として「ジュール・ヴェルヌからピエール・ブノアに至る文学世界の視覚的な継承」という事実にあると示唆している。

Jean-Marc LofficierとRandy Lofficierは、5つ星中5つ星を与え、「(エルジェの)芸術はほぼ完璧なレベルに達した」と評した。 そして『なぞのユニコーン号』『レッド・ラッカムの宝』という前後編は読者の関心をタンタンから「間違いなく最も興味深いキャラクター」となったハドックに移した点において、シリーズの「ターニングポイント」とみなすことができると評した。 また、ビーカーの登場によって「タンタンに神話的な性質を吹き込む、不可欠なトライアングル構造が完成した」と指摘する。 マイケル・ファーは、ビーカーの紹介シーンは「コミックの傑作(tour de force)」とあると評し、このキャラクターがシリーズにもたらした「豊かなユーモアの鉱脈」の始まりだと指摘した。 また『ふしぎな流れ星』の時とは異なり、この前後編には「占領や戦争に関するほのめかしがほぼない」と指摘し、「完璧なテンポで、エルジェの初期作品に見られたような性急さがない」と称賛している。

翻案

1957年にブリュッセルのアニメーションスタジオ、ベルヴィジョン・スタジオによる『エルジェのタンタンの冒険』においてアニメ化された(日本語版は『チンチンの冒険』)。1話5分のカラー作品であり、第2シリーズの5番目のエピソードとして放映された。この脚本を担当したのは後の『タンタン・マガジン』の編集長を務めるミシェル・グレッグであった。

1991年から1992年に掛けて放映されたカナダのアニメーション製作会社のネルバナとフランスのEllipseによる『タンタンの冒険』(Les Aventures de Tintin)において映像化された。1話30分の2話構成になっている。

2011年には本作と前編『なぞのユニコーン号』をメイン原作として、スティーヴン・スピルバーグとピーター・ジャクソンの共同制作によるモーションキャプチャーによる長編アニメ映画『タンタンの冒険/ユニコーン号の秘密』が製作された。2011年10月から11月にかけて世界公開され、本国アメリカでは12月21日に公開された(アメリカでのタイトルは単に『タンタンの冒険』)。他に『金のはさみのカニ』も一部参照されている。 また、タイアップしたテレビゲームも製作され、2011年10月にリリースされている。

脚注

注釈

出典

参考文献

外部リンク

- Red Rackham's Treasure at the Official Tintin Website

- Red Rackham's Treasure at Tintinologist.org

![チンチンの冒険9 レッド・ラッカムの宝 [HDリマスター版].mp4 ニコニコ動画](https://img.cdn.nimg.jp/s/nicovideo/thumbnails/28935103/28935103.original/r1280x720l?key=a124e661beb8606c1570f2370b9fdfd58e8f6d01e45eb77c565169cd8c539794)