ワシントン (USS Washington, BB-56) は、アメリカ海軍の戦艦。ノースカロライナ級戦艦の2番艦。 艦名はワシントン州にちなむ。その名を持つ艦としては9隻目。愛称はマイティW (Mighty W)。ワシントンは太平洋戦争を通じ日本海軍の攻撃で乗組員を失わなかった武運の強い艦である。一方、イギリス派遣時には司令官が転落死し、1944年(昭和19年)2月1日には戦艦インディアナの右舷三番砲塔付近に衝突し、衝突事故を起こして本国修理に1か月を要した。この際は数人の水兵が死亡している。

概要

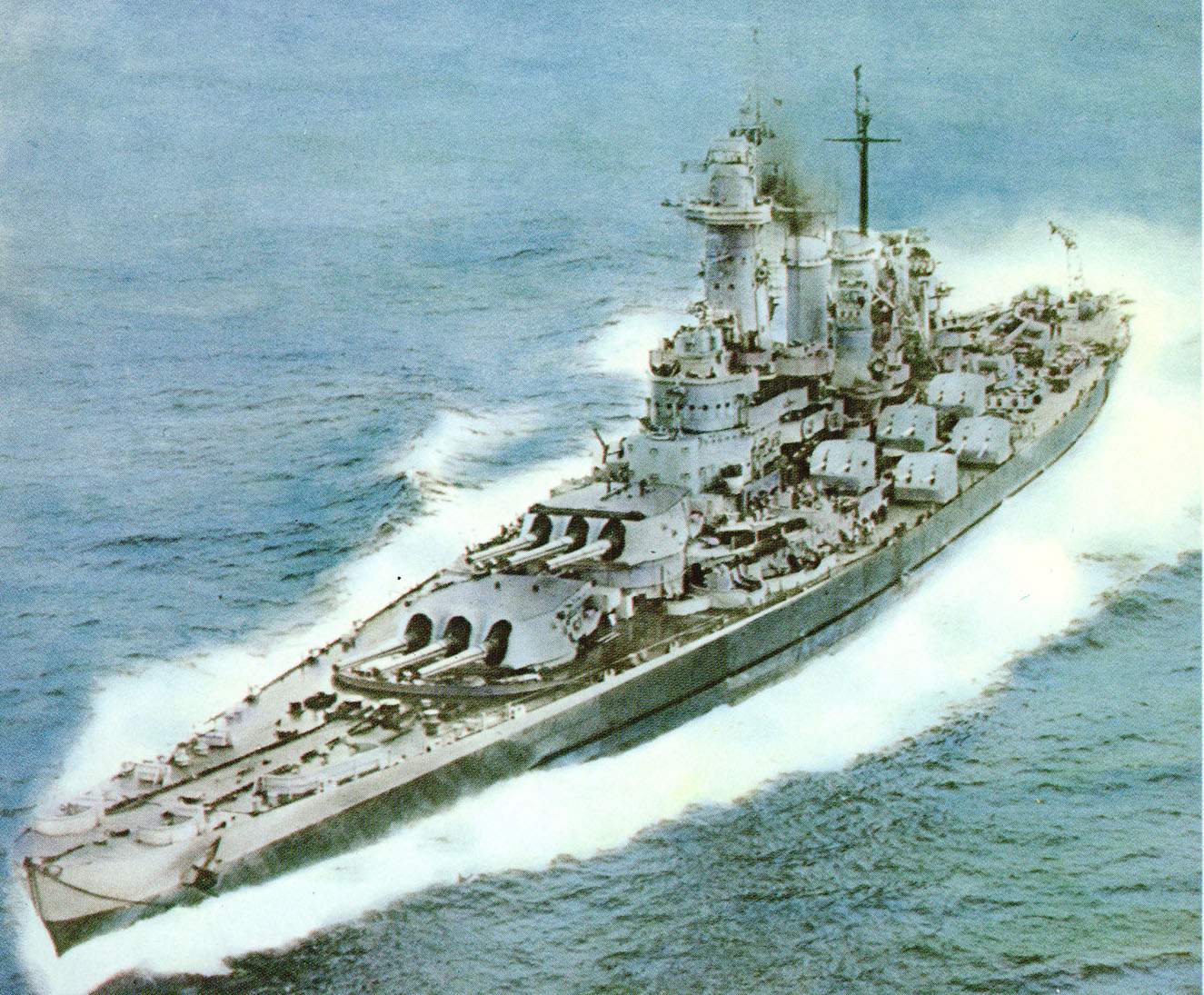

ワシントンは、アメリカ海軍が第二次世界大戦で運用した高速戦艦で、ノースカロライナ級の2番艦。大和型戦艦の同世代艦であり、火力と装甲で若干見劣りするが、ほぼ同等の速力を発揮できる。1941年(昭和16年)5月15日に竣工後、修理と整備をおこない、アメリカ東海岸や大西洋で活動した。1942年(昭和17年)前半はイギリス海軍の指揮下に入り、本国艦隊(司令長官ジョン・トーヴィー大将)に所属してスカパ・フローやアイスランドを拠点に行動したが、ドイツ海軍の戦艦ティルピッツと遭遇する機会はなかった。7月上旬のPQ17船団護衛では、ティルピッツ以下のドイツ艦隊出撃を警戒するあまり航空機とUボートの襲撃で大被害を被った。

同年8月以降は太平洋に配置転換され、ウィリス・A・リー少将の旗艦となってガダルカナル島攻防戦に参加する。10月中旬以降はレンネル島近海を行動し、ガダルカナル島に接近する日本艦隊を警戒した(南太平洋海戦)。11月中旬の第三次ソロモン海戦では、リー提督直率部隊(戦艦ワシントン、戦艦サウスダコタ、駆逐艦4隻)として鉄底海峡に突入し、ヘンダーソン飛行場砲撃を目指す第二艦隊(旗艦愛宕)と交戦する。戦艦霧島と駆逐艦綾波を撃沈して連合軍の勝利に貢献した。その後も米軍機動部隊の護衛や、上陸作戦での対地砲撃支援をおこなった。マリアナ沖海戦やレイテ沖海戦では戦艦大和との対決を望んでいたにもかかわらず、実現しなかった。太平洋戦争終結後、まもなく予備艦となった。

艦歴

第二次世界大戦

ワシントンは1938年(昭和13年)6月14日にフィラデルフィア海軍工廠で起工。1940年(昭和15年)6月1日にヴァージニア・マーシャル(ジョン・マーシャルの直系の子孫)によって命名され、進水した。1941年(昭和16年)5月15日、フィラデルフィア海軍工廠内において初代艦長ハワード・H・J・ベンソン大佐の指揮下、ワシントンは就役する。日本海軍の戦艦大和に起工(1937年11月4日)では後塵を拝したが、進水(1940年8月8日)と竣工(1941年12月16日)ではワシントンが勝利をおさめた。

従来のアメリカ戦艦は火力と防御力と航続力を重視しており、最高速力は21ノット程度であった(テネシー級戦艦、コロラド級戦艦など)。これに対しノースカロライナ級は、16インチ砲(三連装砲塔三基、合計9門)、12.7cm両用砲20門(連装砲塔10基、片舷5基)、自動砲撃管制装置、12万馬力27ノット(一説では30ノット)発揮可能なタービンを搭載した新世代の戦艦であったが、パン焼き場の器材配置が悪く食事担当兵にとって働きにくいという些細な欠点もあった。だがワシントンでは、それ以上に深刻な欠陥が明らかとなった。全力公試で22ノットを出した瞬間、艦内のプロペラ軸に通じるスケッグが震動し、艦全体が大きく震動するトラブルに見舞われたのである。新しいスクリューに換装し、7月12日には28.5ノットを発揮したが、依然震動に悩まされた。その後ドック入りし、スクリューを調整して震動問題は一応の解決を見たが、ワシントンが28.5ノットを発揮することは二度となかった。

太平洋戦争が始まる1941年(昭和16年)12月8月まで、ワシントンは北アメリカ大陸の東海岸沿岸やメキシコ湾で整備と訓練を行った。ワシントンと空母ホーネット (USS Hornet, CV-8) は大西洋艦隊のジョン・W・ウィルコックス少将の指揮下に入り、ワシントンは第6戦艦部隊を編成し、旗艦となった。

1942年(昭和17年)3月26日、ウィルコックス少将はイギリスに向かうため空母ワスプ (USS Wasp, CV-7)、重巡洋艦ウィチタ (USS Wichita, CA-45)、重巡タスカルーサ (USS Tuscaloosa, CA-37) などから構成される第39任務部隊を率いてメイン州ポートランドを発った。しかし、ポートランドを発った翌日に「人が荒れ狂う大西洋に落ちた」と警報が鳴り、間もなくウィルコックス少将が行方不明であることが判明した。タスカルーサは救命ブイを投下し、天候が優れないにもかかわらず空母ワスプから捜索のため艦上爆撃機が発進し、駆逐艦も捜索に加わった。駆逐艦ウィルソンの見張りが海面に目を落とすと、少し離れた距離の水中に少将を見つけたが、拾い上げることができなかった。旗艦のワシントンでは少将が海に落ちた原因について皆目わからず、一部の論者は心臓発作を起こしたか自殺したと考えた。

同27日12時28分にウィルコックス少将の捜索が中止され、次席指揮官であるロバート・C・ギッフェン少将がウィチタを旗艦に任務部隊の指揮を引き継いだ。4月4日に任務部隊はスコットランドオークニー諸島のスカパ・フロー泊地に到着し、ジョン・トーヴィー大将が率いるイギリス本国艦隊の指揮下に入った。この海域における最大の脅威は、イギリス首相ウィンストン・チャーチルが「海上にはティルピッツに匹敵する目標はない」と指摘したように、ノルウェー中部西岸のトロンハイムに潜むビスマルク級戦艦2番艦のティルピッツ (Tirpitz) であった。さらにドイッチュラント級装甲艦(リュッツォウ、シェーア)やアドミラル・ヒッパー級重巡洋艦も出撃準備を整えていた。第39任務部隊の大多数は、ソ連にむかう援助船団の護衛やティルピッツ警戒に従事した。

欧州での活動

ワシントンは本国艦隊で演習と訓練に加わり、4月7日の演習ではイギリス海軍のキング・ジョージ5世級戦艦デューク・オブ・ヨーク(1941年11月4日竣工)と対空演習射撃を行った。第39任務部隊は第99任務部隊に再編される。第99任務部隊は1942年(昭和17年)4月28日にソビエト連邦のムルマンスクに向かうPQ15船団 (Convoy PQ 15) の護衛をするため出撃した。

5月1日、ドイツ海軍の駆逐艦3隻と潜水艦1隻は、PQ-11船団と英軽巡エディンバラ (HMS Edinburgh, C16) を襲撃していた。同1日、第99任務部隊ではトライバル級駆逐艦パンジャビ (HMS Punjabi, F21) と戦艦キングジョージ5世 (HMS King George V) が衝突し、パンジャビが沈没した。ワシントンは船体が二つに折れたパンジャビとの衝突を回避すべく転舵したが、沈没艦の爆雷が水中で爆発した。 キングジョージ5世は修理のため駆逐艦(マーチン、オリビ)に護衛されてスカパ・フローへ戻り、ワシントンと護衛艦艇は5月5日までその場に留まる。このとき第99任務部隊はアイスランドのクヴァールフィヨルズル (Hvalfjörður) に向かい、同地で補給艦ミザール (USS Mizar, AF-12) から食糧の供給を受けた。また潜水調査が行われたが、艦水線下に損傷なしという結果が得られ、一同を満足させた。クバルフィヨではアメリカ及びデンマークの高官がギフェン提督を表敬訪問し、5月12日に彼の旗艦に乗艦した。

第99任務部隊はその後本国艦隊と合流のため5月15日に編成替えが行われ、6月3日にスカパ・フローに戻る。翌日ヨーロッパ方面艦隊の司令官ハロルド・スターク提督がワシントンに乗艦、その司令官旗を掲揚し、ワシントンには臨時司令部が置かれた。6月7日にはジョージ6世がワシントンを視察した。

スターク提督が艦を離れた後、ワシントンはソ連の港に通じる北極海の航路を哨戒した。6月27日、PQ17船団 (Convoy PQ-17) はアイスランドを出発し、アルハンゲリスクにむかった。トーヴィ提督直率の警戒部隊(戦艦デューク・オブ・ヨーク、戦艦ワシントン、空母ヴィクトリアス、巡洋艦3、随伴駆逐艦)が間接護衛をおこない、ルイス・ハミルトン少将が率いる英米巡洋艦部隊が直接護衛をおこなう(PQ-17船団戦闘序列)。ドイツ軍は輸送船団PQ17を攻撃するためレッセルシュプルング作戦を発動した。7月3日には戦艦ティルピッツ(オットー・シュニーヴィント中将旗艦)、ポケット戦艦アドミラル・シェーア (Admiral Scheer) 、重巡アドミラル・ヒッパー (Admiral Hipper) 、随伴駆逐艦がアルタフィヨルドやナルヴィクに集結した。PQ17船団の警戒部隊にワシントンを含めた戦艦2隻と空母ヴィクトリアスがいることは、ティルピッツも知っていた。ティルピッツ部隊は7月5日に出撃したが、PQ17船団を襲うまえに反転して帰投した。結局、本作戦でワシントンとティルピッツが交戦することはなかった。だがティルピッツ以下のドイツ艦隊を恐れたイギリス海軍省はPQ17船団を分散させ、各船が自力でソ連にむかうよう命じる。PQ-17船団は33隻のうち23隻が空襲とUボートの攻撃で沈没した。米国はワシントンを有効に活用できないイギリスに失望した。またソ連向け援助船団もしばらく中止された。

7月14日にギフェン少将は旗艦をウィチタへ移し、ワシントンは駆逐艦(ウェインライト、メイラント、リンド)を伴ってアイスランドを離れた。7月21日、ワシントンはニューヨークのグレーヴズエンドに到着し、オーバーホールのため2日後にニューヨーク海軍工廠へ入渠した。

ガダルカナル島の戦い

1942年(昭和17年)8月初旬、米軍はウォッチタワー作戦を発動し、アメリカ海兵隊の第一海兵師団がガダルカナル島、ツラギ島(フロリダ諸島)に上陸し、占領した。日本軍は即座に反応した。第一次ソロモン海戦を筆頭に海戦が頻発し、「アイアンボトム・サウンド(鉄底海峡)」と両軍が呼ぶほどの激戦が繰り広げられた。8月29日、ワシントンはパナマ運河を通って太平洋に進出した。9月13日、トンガ諸島トンガタプ島、ヌクアロファ錨地に投錨する。ニューカレドニアで軽巡洋艦アトランタ (USS Atlanta, CL-51) と合流し、駆逐艦ウォーク (USS Walke, DD-416) とベンハム (USS Benham, DD-3971) を引き連れて日米の激戦がつづくガダルカナル島へ赴く。10月9日、アメリカル師団を乗せた輸送船団がニューカレドニアのヌメアを出撃し、ガ島へむかう。空母ホーネット部隊、ワシントン部隊、巡洋艦部隊は、輸送船団の間接支援を命じられた。このうち巡洋艦を基幹とする第64任務部隊(司令官ノーマン・スコット少将)は日本艦隊を積極的に攻撃するよう命じられていたのでガ島近海に進出し、サボ島付近で第八艦隊の飛行場砲撃部隊を夜戦で撃退した(サボ島沖海戦)。だが第64任務部隊も第六戦隊の反撃により駆逐艦1隻が沈没、重巡ソルトレイクシティ (USS Salt Lake City, CA-25) と軽巡ボイシ (USS Boise, CL-47) および駆逐艦1隻が損傷して戦線を離脱した。

ワシントンは第64任務部隊に組み込まれ、新司令官ウィリス・A・リー少将はワシントンに将旗を掲げた。第64任務部隊(戦艦ワシントン、重巡サンフランシスコ、重巡チェスター、軽巡ヘレナ、防空巡洋艦アトランタ、随伴駆逐艦 )は、ワシントンを中核とする部隊と、サンフランシスコ(USS San Francisco, CA-38)を中核とする部隊にわかれていた。ガ島陸上では、ヘンダーソン飛行場基地に日本陸軍第十七軍が総攻撃を敢行しようと準備をすすめていた。陸軍支援のため、日本海軍の前進部隊(近藤艦隊)と南雲機動部隊もサンタクルーズ諸島方面に進出する。第64任務部隊は、ガ島に接近する日本軍の増援部隊や輸送船団を阻止する任務を与えられていた。ところが日本軍潜水艦が第64任務部隊を発見し、追跡を開始していた。

10月20日午後7時頃、サンクリストバル島東端の南100浬において、伊号第百七十六潜水艦は第64任務部隊を発見する。伊176は重巡洋艦チェスター (USS Chester, CA-27) を雷撃して撃破した。 これ以降、第64任務部隊は日本軍に幾度か発見された。だが第一航空戦隊(翔鶴、瑞鶴、瑞鳳)を中核とする南雲機動部隊が探していたのは空母エンタープライズと空母ホーネットを主力とする第61任務部隊だったので、第64任務部隊は攻撃を受けなかった(南太平洋海戦)。 10月25日には連合艦隊が南雲機動部隊に第64任務部隊を攻撃するよう命令したが、南雲機動部隊は「距離が遠すぎる」という理由で攻撃隊を出していない。南雲機動部隊の参謀は「敵空母の出現必至と判断される情況の中で、空母以外の敵を攻撃することは差し控えた」と回想している。また第64任務部隊の位置はレンネル島西方海域でラバウル航空隊の空襲圏内(ニューブリテン島ラバウルから約650浬、ブーゲンビル島ブインから約400浬)だったが、艦船攻撃準備が出来ていなかったので日本軍基地航空部隊は空襲を実施しなかった。

10月27日(日本時間午前3時38分)、伊21はコロラド級戦艦を発見して魚雷を発射する。魚雷が早爆し(あるいは回避に成功し)、ワシントンに被害はなかった。30日、仏領ニューカレドニア首都ヌメア、ダンビア湾に停泊した。ダニエル・J・キャラハン少将が着任して艦隊の編成が変わり、ワシントンと行動を共にしてきたスコット少将および重巡サンフランシスコと軽巡アトランタは第67任務部隊になった。キャラハン提督とスコット提督はターナー提督の指揮下に入り、輸送船団を護衛してガダルカナル島にむかった。11月11日、ワシントンはダンビア湾を出港した。空母エンタープライズ(トーマス・C・キンケイド少将)、戦艦(ワシントン、サウスダコタ)、巡洋艦(ノーザンプトン、ペンサコーラ、サンディエゴ)、駆逐艦部隊という第16任務部隊は、日本軍の輸送船団「東京急行」を迎撃するためガダルカナル島にむかった。サウスダコタには“艦隊の疫病神”という評判が立っていた。

11月13日日付変更直後、第十一戦隊司令官阿部弘毅少将が率いる飛行場砲撃部隊と、キャラハン少将率いる第67機動部隊第4群の巡洋艦部隊が鉄底海峡で交戦する。日本側は戦艦比叡および駆逐艦夕立と暁を失い、米軍はキャラハン少将とスコット少将が戦死し、軽巡アトランタとジュノー (USS Juneau, CL-52) および駆逐艦4隻が沈没、巡洋艦3隻(サンフランシスコ、ポートランド、ヘレナ)と駆逐艦3隻が損傷した。 第三次ソロモン海戦第一夜戦は相撃ちに近い形で終わった。戦略的には、ガダルカナル島ヘンダーソン基地砲撃を阻止したという意味で米軍の勝利である。日本軍は大損害を受けたが、第二艦隊旗艦愛宕(前進部隊指揮官近藤信竹中将)のもと、戦艦霧島を中心に部隊を再編し、再びガダルカナル島砲撃を企図した。

米軍は、潜水艦トラウト (USS Trout, SS-202) の通報により、近藤艦隊の南下を察知した。11月13日、B-17やPBYカタリナ飛行艇は、ガダルカナル島にむかう日本軍巡洋艦部隊や輸送船団を発見した。南太平洋部隊指揮官ウィリアム・ハルゼー・ジュニア中将は「日本艦隊はヘンダーソン飛行場を砲撃したあと、輸送船団で上陸作戦をおこなう」と判断した。同13日16時30分、ハルゼー提督は万全の状態ではないエンタープライズを温存し、リー提督が指揮する戦艦2隻(ワシントン、サウスダコタ)と駆逐艦4隻(プレストン、ウォーク、ベンハム、グウィン)を引き抜き、ガダルカナル島に派遣する。同13日夜の間にガ島に到達できる見込みはなく、第64任務部隊は第七戦隊司令官西村祥治少将の支援隊によるヘンダーソン飛行場砲撃を阻止できなかった。

11月14日深夜、第64任務部隊(駆逐艦ウォーク、ベンハム、プレストン、グウィン、戦艦ワシントン〈旗艦〉、戦艦サウスダコタ)は単縦陣を形成し、ガダルカナル島砲撃のためにガ島北方から接近してきた近藤艦隊と日本軍輸送船団を迎え撃った。 23時17分、ワシントンはレーダーで探知した軽巡洋艦川内(第三水雷戦隊司令官橋本信太郎少将)に対して、最初の16インチ主砲による砲撃を行った。リー部隊はサボ島東側から出現した掃討隊(軽巡川内、駆逐艦浦波、敷波)と交戦し、照明弾下で砲撃をおこなう。掃討隊に被害はなかったが、煙幕を展開して避退した。

つづいてサボ島の西側をまわってきた掃討隊の駆逐艦綾波と、第十戦隊司令官木村進少将が指揮する直衛隊(軽巡長良、駆逐艦初雪、白雪、五月雨、電)が出現し、リー部隊と交戦する。リー部隊の駆逐艦は戦闘不能になり、日本側は魚雷の再装填のためリー部隊と距離をとった。ワシントンとサウスダコタは駆逐艦綾波を葬った。 このとき、サウスダコタは炎上中の友軍駆逐艦を回避するため面舵に変針し、近藤長官直率の射撃隊(駆逐艦朝雲、駆逐艦照月、重巡愛宕〈第二艦隊旗艦、近藤信竹中将〉、重巡高雄、戦艦霧島〈艦長岩淵三次大佐〉)の前に躍り出て探照灯で捕捉された。ワシントンはレーダーで大型艦を探知していたが、霧島とサウスダコタの区別をつけかねていた。日本側が探照灯をつけたことで、ワシントンはサウスダコタと日本側大型艦の判別がついた。ワシントンは午前零時から主砲75発を発射する。日本側はサウスダコタに熱中していたので、ワシントンは反撃をうけず砲撃に専念できた。ワシントンは霧島に9発の命中弾を与えて航行不能とし、沈没においやった。これは太平洋戦争における初の戦艦同士の砲戦であった。

霧島を片付けたワシントンは、通信不能のサウスダコタを掩護するため、北北西に針路をとって近藤艦隊の誘致につとめた。結果的に、ワシントンは単艦で霧島脱落後の近藤艦隊(射撃隊、突撃隊、輸送船団)に突撃する形になった。この夜戦でワシントンは、重巡(愛宕、高雄)や駆逐艦複数隻から多数の酸素魚雷をうちこまれている。だが信管が過敏に設定されていた為、ワシントンの艦首波によって魚雷が自爆してしまい、命中しなかった。ワシントンは「勇敢で熟練した操艦技術」で魚雷回避に成功したと報告している。この夜戦でワシントンの受けた損傷は、艦橋に5インチ砲1発が命中したのみだった。ワシントンはサウスダコタと合流し、ヌーメアにむかった。ワシントンが去ったあと、日本軍輸送船団は11月15日未明にガ島に擱坐して強行上陸を開始したが、日中の空襲や重砲射撃で壊滅した。

ワシントンとサウスダコタはダンビア湾で修理を行った。ここで「ワシントンはサウスダコタを見殺しにして逃げた」という噂が広まり、両艦の乗組員の間で留置場が一杯になる程の喧嘩が繰り広げられた。サウスダコタのトーマス・L・ギャッチ艦長は本国に戻ると「1943年5月サタデー・イブニング・ポスト」誌でサウスダコタの活躍を誇張し、ワシントンが逃走したと宣伝したので、両艦乗組員の間に戦後にまで禍根を残した。

中部太平洋の戦い

第三次ソロモン海戦は太平洋戦争の戦局の転換点となり、この海戦でワシントンとリー提督は米軍の勝利に貢献した。戦艦同士の砲撃戦が終わると、ワシントンは対空・対地砲撃に活躍するようになる。サウスダコタは修理のため本国に戻ったが、新鋭戦艦インディアナ(USS Indiana, BB-58)と修理を終えた戦艦ノースカロライナ (USS North Carolina, BB-55) および空母サラトガ(USS Saratoga, CV-3)が最前線に進出し、ワシントンとエンタープライズに合流した。ハルゼー提督の麾下艦船は、新鋭戦艦部隊、空母機動部隊(エンタープライズ隊、サラトガ隊)、巡洋艦部隊、護衛部隊に分割された。 1943年(昭和18年)1月下旬のレンネル島沖海戦で、一式陸上攻撃機(ラバウル航空隊)の空襲で重巡シカゴ (USS Chicago, CA-29) が撃沈された。さらに第二艦隊(司令長官近藤信竹中将)がトラック泊地を出撃してきたので、ワシントンを含むアメリカ艦隊は、日本軍の新たな攻勢と艦隊決戦に備えた。しかし第二艦隊の行動は陽動であり、日本軍はガダルカナル島撤収作戦を発動してガ島から去っていった。

ワシントンは1943年(昭和18年)4月までソロモン諸島周辺で空母サラトガとエンタープライズを護衛し、以降も各地で空母任務部隊の護衛を行った。ワシントンは同年11月からギルバート・マーシャル諸島の戦いに参加、空母バンカー・ヒル(USS Bunker Hill, CV-17)、モンテレー (USS Monterey, CVL-26) の護衛をサウスダコタらと行っている。

1944年2月1日、クェゼリン環礁を空襲する空母と行動中だったワシントンは、戦艦インディアナと衝突事故を起こした。これは護衛の駆逐艦に給油を行おうとしたインディアナがワシントンの艦首を横切ったことで発生したものだった。ワシントンの艦首には約60mの亀裂が入り、大きな損傷を負ったワシントンはマジュロで応急修理を行った。当初、応急修理に30日間かかると見積もられていたにもかかわらず、24時間体制で修理を担当した工作艦ヴェスタルの作業隊はわずか10日間で完了させた。その後ワシントンは本格的な修理を受けるために真珠湾へ向かい仮艦首を設置、続いてワシントン州ブレマートンのピュージェット・サウンド海軍造船所で本格的な修理が行われた。

1944年6月のマリアナ沖海戦では撤退する日本艦隊の追撃命令がワシントンに下され、誰もが戦艦大和のことを噂したという。しかし大和との砲戦のチャンスはなかった。1944年9月にワシントンはその主砲でパラオのペリリュー州、アンガウル州に対する艦砲射撃を行い、10月10日には沖縄攻撃(十・十空襲)を行う空母部隊の支援を行った。11日から14日までルソン島北部および台湾に対する攻撃を行い、21日にはヴィサヤ諸島への空襲支援に参加している。レイテ沖海戦ではハルゼーの命令に従って小沢機動部隊を追撃し、大和との決戦を望んでいたワシントン将兵は落胆した。また小沢艦隊隷下の航空戦艦日向(第四航空戦隊司令官松田千秋少将)と姉妹艦伊勢まで42kmの地点まで接近していたが、アメリカ側戦艦部隊は南に引き返した。

1944年11月5日から1945年2月17日までワシントンは高速空母機動部隊の護衛として琉球諸島、台湾、ルソン島、カムラン湾、仏領インドシナのサイゴン、香港、広東、海南島、南西諸島、そして日本の首都である東京への空襲に参加した。1944年11月26日、駆逐艦ジェンキンスらと演習中だったワシントンの見張りが先に通過した魚雷2本の航跡を発見した。これは呂50が米機動部隊に対して発射した魚雷であることが戦後になってわかった。

1945年2月19日から22日までワシントンは硫黄島への上陸部隊支援として艦砲射撃を行った。その16インチ主砲と5インチ副砲による砲撃は硫黄島の地形を変えてしまうほどであったが、将兵は深く大規模に掘られた地下陣地に潜伏していたため、日本側の死傷者はわずかであった。続く2月23日から3月16日まで硫黄島での支援活動を行い、2月25日には東京に対する空襲を行う空母の護衛を行った。3月18日、3月19日および3月29日には本州の航空基地を含む重要拠点に対する空襲を行う空母部隊の護衛を務め、3月24日におよび4月19日には沖縄島の日本軍に対する砲撃を行っている。

絶え間なく続いた任務の後、1945年6月1日にレイテ島サンペドロ湾に錨泊したワシントンは6月6日にピュージェット・サウンド海軍工廠にむけて出航する。途中グアムと真珠湾に立ち寄り、ピュージェット・サウンドに到着したのは6月28日のことであった。

結局ワシントンは太平洋戦線の前線に再び参加することはなかった。ワシントンの最後の軍役は8月中旬の東京湾での活動及び9月2日の降伏調印式への参加であった。その後カリフォルニア州サンペドロで修理後の公試を行い、パナマ運河を通過して大西洋に戻る。10月6日にフレデリック・C・シャーマン中将率いる11.6任務群に加わり、10月17日にフィラデルフィア海軍造船所に到着、10月27日に海軍記念式典に参加した。

戦後

1945年11月2日、マジック・カーペット作戦の一環として陸上部隊の輸送に駆りだされることになり、その日から造船所で寝台の増設を行った。工事は11月15日に完了し、乗組員の構成は士官84名、水兵835名まで減らした。ワシントンは11月16日にイギリスへ向けて出発し、11月22日にサウザンプトンに到着した。

その後、陸軍の士官185名と下士官兵1,479名をニューヨークに輸送した。ワシントンは輸送任務を終えると1947年(昭和22年)6月27日に予備役入りとなり、大西洋予備役艦隊のニューヨーク部隊に加わり、1960年(昭和35年)6月1日には海軍籍から除籍された。1961年(昭和36年)5月24日に売却、解体された。

ワシントンはノルウェー沖の北極海での活動を始め、太平洋の南から西まで駆け回った。第二次世界大戦中、13個の従軍星章を授与された。

歴代艦長

- ハワード・H・J・ベンソン 大佐:1941年5月15日‐

- グレン・B・デイビス 大佐:1942年7月25日‐

- ジェイムズ・E・メイヤー 大佐:1943年4月27日‐ 綽名:サイレント・ジム(大声で指揮するため、わざと“静かな”とつけられた)

- トーマス・R・クーリー 大佐:1944年4月23日‐ 綽名:トムじいさん(おだやかな性格でのんびりしていたことから)

- ロスコー・F・グッド 大佐:1944年10月16日‐

- フランシス・X・マキナニー 大佐:1945年6月3日‐

出典

注

脚注

参考文献

- 木俣滋郎「11.船団PQ17の悲劇」『大西洋・地中海の戦い ヨーロッパ列強戦史』光人社〈光人社NF文庫〉、2004年2月(原著1986年)。ISBN 978-4-7698-3017-7。

- 木俣滋郎「第2節 アメリカ空母「ワスプ」」『連合軍艦艇撃沈す 日本海軍が沈めた艦船21隻の航跡』潮書房光人社〈光人社NF文庫〉、2013年8月。ISBN 978-4-7698-2794-8。

- ブレイム・ケント 著、柳沢健 翻訳/中野五郎 日本語版監修『Guadalcanal ガダルカナル 日米“死闘の島”』株式会社サンケイ出版〈第二世界大戦ブックス28〉、1972年3月。Guadalcanal ガダルカナル 日米“死闘の島”&rft.aulast=ブレイム・ケント 著&rft.au=ブレイム・ケント 著&rft.au=柳沢健 翻訳/中野五郎 日本語版監修&rft.date=1972-03&rft.series=第二世界大戦ブックス28&rft.pub=株式会社サンケイ出版&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:ワシントン_(BB-56)">

- リチャード・ハンブル 著、実松譲 訳「(8)北方海域の戦闘」『壮烈!ドイツ艦隊 悲劇の戦艦「ビスマルク」』株式会社サンケイ出版〈第二次世界大戦文庫26〉、1985年12月。ISBN 4-383-02445-9。

- 平塚征緒『米軍が記録したガダルカナル島の戦い』草思社、1995年10月。ISBN 4-7942-0632-1。

- 福井静夫 著、阿部安雄、戸高一成 編『福井静夫著作集 ― 軍艦七十五年回想第二巻 日本戦艦物語〔Ⅱ〕』光人社、1992年8月。ISBN 4-7698-0608-6。

- 福井静夫 著、阿部安雄、戸高一成 編『新装版 福井静夫著作集 ― 軍艦七十五年回想第六巻 世界戦艦物語』光人社、2009年3月。ISBN 978-4-7698-1426-9。

- レオンス・ペイヤール 著、長塚隆二 訳『戦艦ティルピッツを撃沈せよ』早川書房〈ハヤカワ文庫〉、1980年2月。ISBN 4-15-050055-X。

- カーユス・ベッカー、松谷健二 訳「第5部 レーダーとヒトラーの決闘」『呪われた海 ドイツ海軍戦闘記録』フジ出版社、1973年7月。ドイツ海軍戦闘記録&rft.aulast=カーユス・ベッカー&rft.au=カーユス・ベッカー&rft.date=1973-07&rft.pub=フジ出版社&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:ワシントン_(BB-56)">

- 防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 南東方面海軍作戦<2> ガ島撤収まで』 第83巻、朝雲新聞社、1975年8月。

- 防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 潜水艦史』 第98巻、朝雲新聞社、1979年6月。

- イヴァン・ミュージカント著『戦艦ワシントン 米主力戦艦から見た太平洋戦争』中村定、訳(光人社、1988年)

- 吉村真武ほか『日本戦艦の最後 日米双方の視点で捉えた戦艦十二隻の終焉』光人社、2015年10月。ISBN 978-4-7698-1603-4。

- (188-210頁)当時「霧島」庶務主任・海軍主計中尉小林道雄『高速戦艦「霧島」三次ソロモン海戦の最後 艦橋にあって大海戦の一挙一動を目撃した戦闘記録員の克明な手記』

- (211-218頁)米国著述家T・ロスコ―、米海軍少将S・モリソン、米海軍大佐W・カリグ『戦艦「霧島」サボ島沖の奮戦と最後 米艦隊から見た三次ソロモン海戦、戦艦対戦艦の対決』

- 歴史群像編集部編『死闘ガダルカナル "連合艦隊最後の勝利" 南太平洋海戦を中心にガ島を巡る争奪の後半戦を分析する』 第6巻、学習研究社〈歴史群像 太平洋戦史シリーズ〉、1995年1月。&rft.aulast=歴史群像編集部編&rft.au=歴史群像編集部編&rft.date=1995-01&rft.series=歴史群像 太平洋戦史シリーズ&rft.pub=学習研究社&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:ワシントン_(BB-56)">

- アジア歴史資料センター(公式)(防衛省防衛研究所)

- 『昭和17年6月1日~昭和17年11月30日 第5戦隊戦時日誌戦闘詳報(4)』。Ref.C08030044200。

- 『昭和17年12月31日現在10版内令提要追録第12号原稿・巻1/第6類機密保護』。Ref.C13072012500。

- 『軍令部秘報 昭和15.10.15/I米国』。Ref.C14121189800。

- 『昭和17.10.1~昭和18.1.31 太平洋戦争経過概要その4(防衛省防衛研究所)17年10月1日~17年10月14日』。Ref.C16120634000。

- 『昭和17.10.1~昭和18.1.31 太平洋戦争経過概要その4(防衛省防衛研究所)17年10月15日~17年10月31日』。Ref.C16120634100。

- 国立国会図書館デジタルコレクション - 国立国会図書館

- 富永謙吾 述『近代海戦論』成徳書院、1943年8月。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1453618。

- 細川忠雄「第三章 米海軍の現勢」『米海軍』木村書店、1944年10月。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1453638。

- 棟尾松治 著、樋口正徳 編『アメリカの戰闘力 今次戰の性格』朝日新聞社、1941年3月。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1262457。

外部リンク

- Maritimequest.com: USS Washington photo gallery

- history.navy.mil: USS Washington - ウェイバックマシン(2004年3月29日アーカイブ分)

- navsource.org: USS Washington

- hazegray.org: USS Washington

- USS Washington BB56 Home Port

- Kirishima Damage Analysis (PDF)

![[4487 x 5632]Stern view of the USS Washington (BB56), New York Navy](https://i.pinimg.com/originals/0b/68/94/0b6894b33fd4401a0586725a923a0664.jpg)