ダイヤモンド半導体(ダイヤモンドはんどうたい、diamond semiconductors)とは、合成ダイヤモンドを使用した半導体のことである。報道においてダイヤ半導体と略される場合もある。

概要

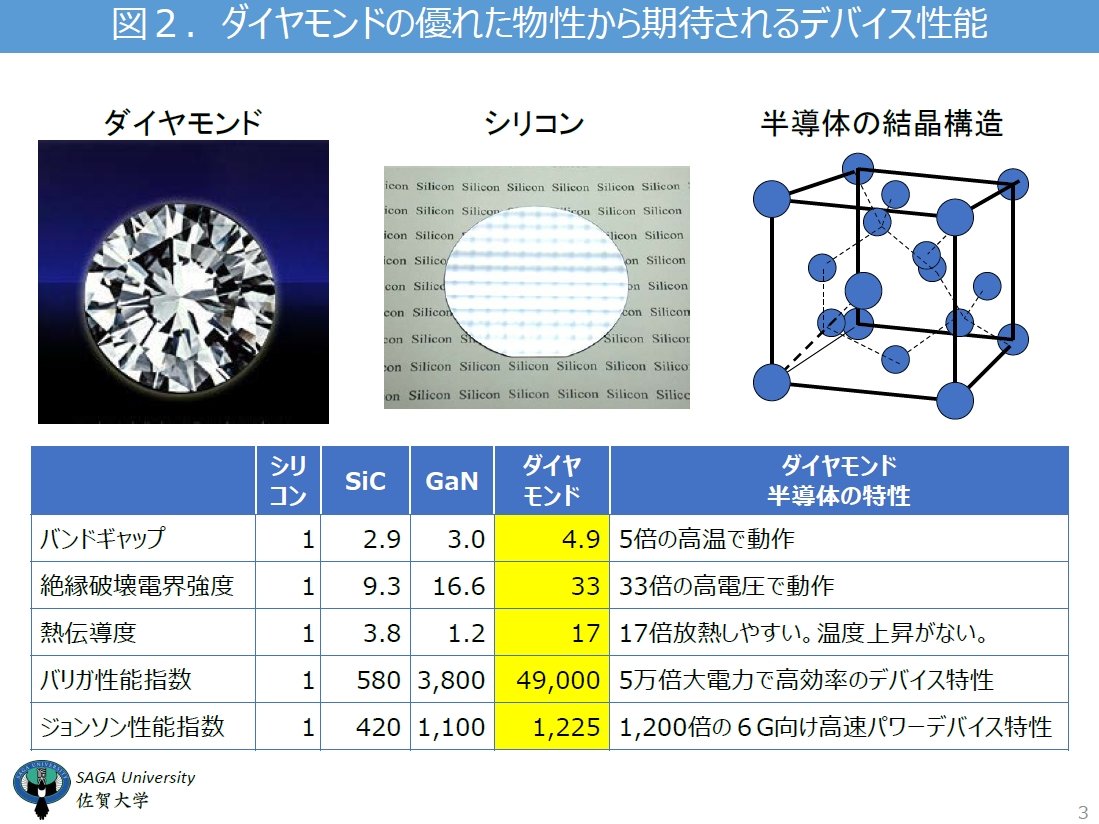

他のシリコンや炭化ケイ素、窒化ガリウムといった半導体素材と比べ、ダイヤモンドは絶縁耐圧や熱伝導率といった物理特性に優れており、究極の半導体になると言われているが、その実用化は技術的に実現不可能と思われてきた。しかし、近年物質・材料研究機構、産業技術総合研究所などの日本の研究グループや日本国内の企業などで高品質ダイヤモンド薄膜の合成に成功するなど、基礎技術が大いに発展してきたことにより、実用化の可能性が開かれてきている。これに伴い、次世代の半導体候補として国家レベルの研究開発が開始するなど、この分野の研究が日本国内で活発となってきている。さらに、日本国外でも研究開発が積極化しつつある。

物性

現在主流のシリコン半導体に比べ、数十倍から数百倍とも言われる大幅な高速化が可能で基本性能自体が高いばかりか、耐熱性なども極めて優れ過酷な環境下でも動作する。さらに大気中で安定な負性電子親和力(Negative electron affinity: NEA)を示す唯一の材料である。近年、超伝導特性も発見されている。

歴史

- 1980年代後半 アメリカ合衆国で研究されるが断念

- 1995年 日本の通商産業省電子技術総合研究所(当時)で本格研究開始

- 2003年 NTT物性科学基礎研究所が独ウルム大共同で動作周波数としては世界最高の81GHzを達成

- 2004年 独立行政法人 物質・材料研究機構ナノマテリアル研究所を中心にした共同研究でダイヤモンド薄膜での超伝導を発見

- 2010年 独立行政法人 産業技術総合研究所ダイヤモンド研究センターが1インチサイズの単結晶ダイヤモンドウエハの製造に成功

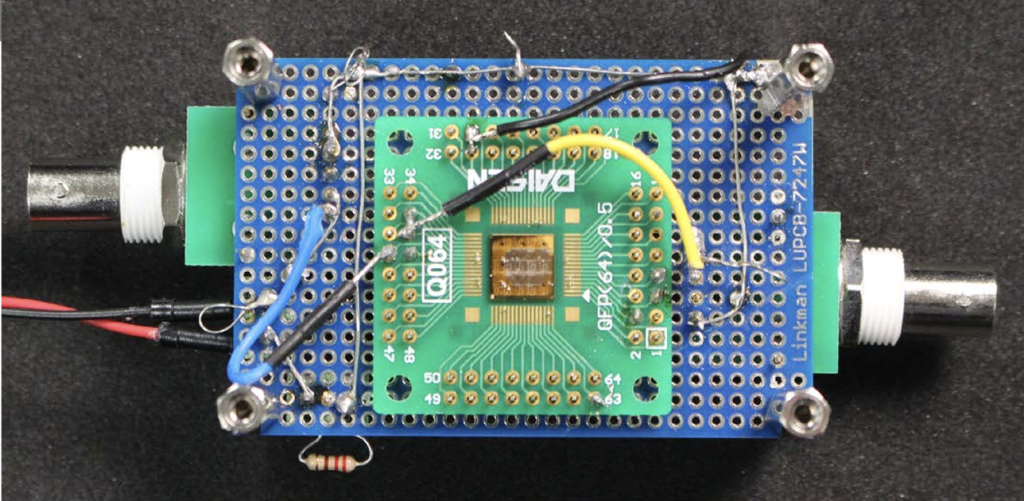

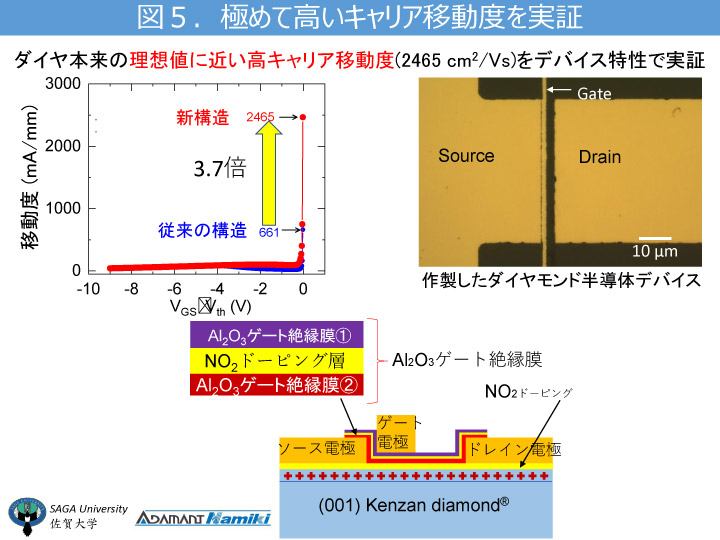

- 2021年 佐賀大学新動作原理によるダイヤモンド半導体パワーデバイスの作製に成功

- 2021年 アダマンド並木精密宝石株式会社が超高純度の直径2インチのダイヤモンドウエハの量産技術を開発した。

課題

- ホウ素およびリンなどをドープし、p型、n型制御を実現している。しかしダイヤモンド格子に欠陥を与えずにこれらのイオンをドープする技術の開発が課題である。

- 電極などの他の物質との接触部で、ナノレベルの不要な界面構造が生じる。今後はこれら接触界面の均一化が必要とされる。

想定される応用例

ダイヤモンド半導体は、他の半導体材料に比べて耐久性が高く、宇宙での苛酷環境の使用に向いている。

また、優れた物理特性により、ダイヤモンド半導体を用いた電力制御を、電車・電気自動車や産業機器などの制御装置に搭載することで、大幅な省エネルギーが達成できる。

衛星通信分野では、宇宙空間の環境に耐えられるパワー半導体が存在しない為、進行波管(TWT)という真空管ベースの増幅器が使用されていたが、ダイヤモンド半導体が実用化されれば、人工衛星の軽量化による費用削減、効率向上によるデータ転送量の増大で、UHDTVの次世代高精細度テレビジョン放送においても、現行方式と同等水準の受信環境を実現する為に実用化は必須である。

脚注

関連項目

- 半導体

- 合成ダイヤモンド

- 薄膜

- AKHAN Semiconductor

外部リンク

- 産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター

- 「夢」ではなくなったダイヤモンド半導体(基礎研究最前線)

- ダイヤモンド半導体素子、NTTが作製、実用化に目途

- 通信の大容量化に伴う半導体の高周波化・大出力化の必要性