数学の殊に代数学において有限アーベル群(ゆうげんアーベルぐん、英: finite abelian group)は、可換かつ有限なる群。ゆえにこれは有限型のアーベル群の特別の場合である。にも拘らず、有限アーベル群の概念には独自の長い歴史と特有の様々な応用(合同算術のような純粋数学的なものも、誤り訂正符号のような工学的なものも含めて)を有する。

クロネッカーの定理は有限アーベル群の構造を陽に記述する。すなわち、有限アーベル群は巡回群の直積である。

群の圏において、有限アーベル群の全体は自己双対部分圏を成す。

歴史

1824年にノルウェーの数学者ニールス・アーベルは、自費でわずか6頁の五次の一般方程式の解法に関する研究を著した。これはある置換の集合の可換性が重要なることを明らかにするものであった。こんにち可換群にアーベルの名を関するのはこの発見に依拠するのである。

エヴァリスト・ガロワも同じ問題に取り組み、1831年に初めて「形式群」(groupe formel) の語を用いた。この論文は後にジョゼフ・リウヴィルによって出版されている。19世紀後半、有限群の研究が本質的に表れて初めてガロワ理論が構築されていくことになる。

形式群の概念の形成には多くの年月が必要とされたにもかかわらず、クロネッカーはその公理化における一人の役者である。1870年にはこんにち用いられるのと同値な有限アーベル群の定義が与えられている。一般の定義はハインリッヒ・ヴェーバーによる。

1853年にレオポルト・クロネッカーは有理数体の有限拡大で可換なガロワ群を持つものは円分拡大の部分体であることを述べた。こんにちクロネッカー–ヴェーバーの定理と呼ばれるこの定理の、クロネッカーによる証明は誤っており、リヒャルト・デデキント、ハインリッヒ・ヴェーバーが厳密な証明を与えた。この流れにおいてクロネッカーは、1870年の論文において(こんにちではクロネッカーの名を関する)有限アーベル群の構造定理を証明した一人に数えられる。

性質

基本性質

- 任意の巡回群はアーベル群である。

- 有限アーベル群の任意の部分群はまた有限アーベル群である。

- 有限アーベル群の任意の剰余群はまた有限アーベル群である。

- 有限アーベル群からなる任意の有限族の直積群はまた有限アーベル群である。

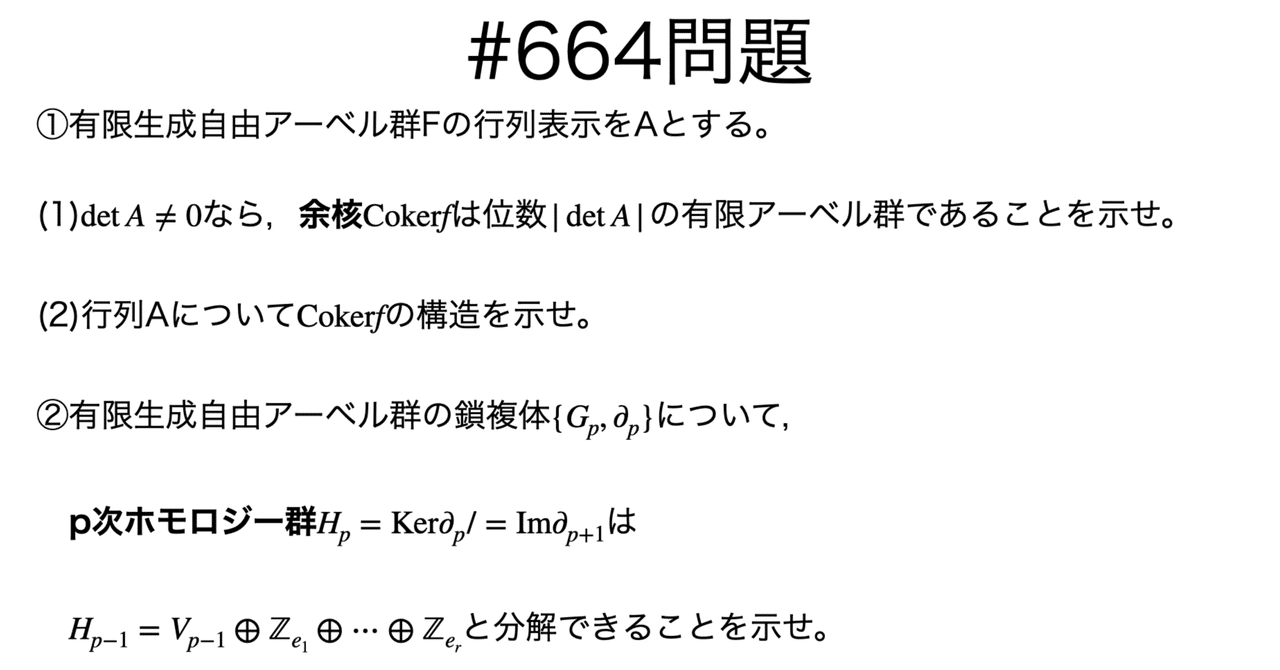

クロネッカーの定理

以下、G は有限アーベル群とする。

- 定理 (Kronecker)

整数 > 1 からなる数列 (a1, a2, …, ak) が一意に存在して群同型 G ≅ (Z/a1Z) × (Z/a2Z) × ⋯ × (Z/akZ) かつ ai 1 | ai (1 ≤ ∀i < k) を満たす。

この列を G の不変系といい、その各元を単因子(不変因子)という。

クロネッカーの定理の系

任意の素数 p に対し、G のシロー p-部分群(G の元からなる素数 p の冪を位数に持つ極大な部分群)を Gp と書く。

- G は適当な p に関するシロー部分群 Gp の直積である。

(このねじれ冪零群の一般性質は、とくに有限アーベル群の場合には、ベズーの定理から容易に導かれる).)

クロネッカーの定理を Gp に適用すれば、ただちに G のより細かい分解が得られる。フロベニウスとスティッケルバーガーは

- G の非自明な準素(あるいは素冪)位数巡回部分群の直積への分解が同型を除いてただ一つ存在する

ことを示した。以下のことがわかる:

- G, H, K が有限アーベル群で、二つの直積群 G × H と G × K が互いに同型ならば、H と K も同型である

- G の位数の任意の約数 d に対し、G は少なくとも一つ位数 d の部分群を含む

- 任意の整数 n > 0 に対し、位数 n のアーベル群の(同型を除いた)個数は p(k1)⋯p(kr) に等しい。ただし、p k1

1 ⋯p kr

r は n の素因数分解であり、p(k) は整数 k に対する分割数である。

応用

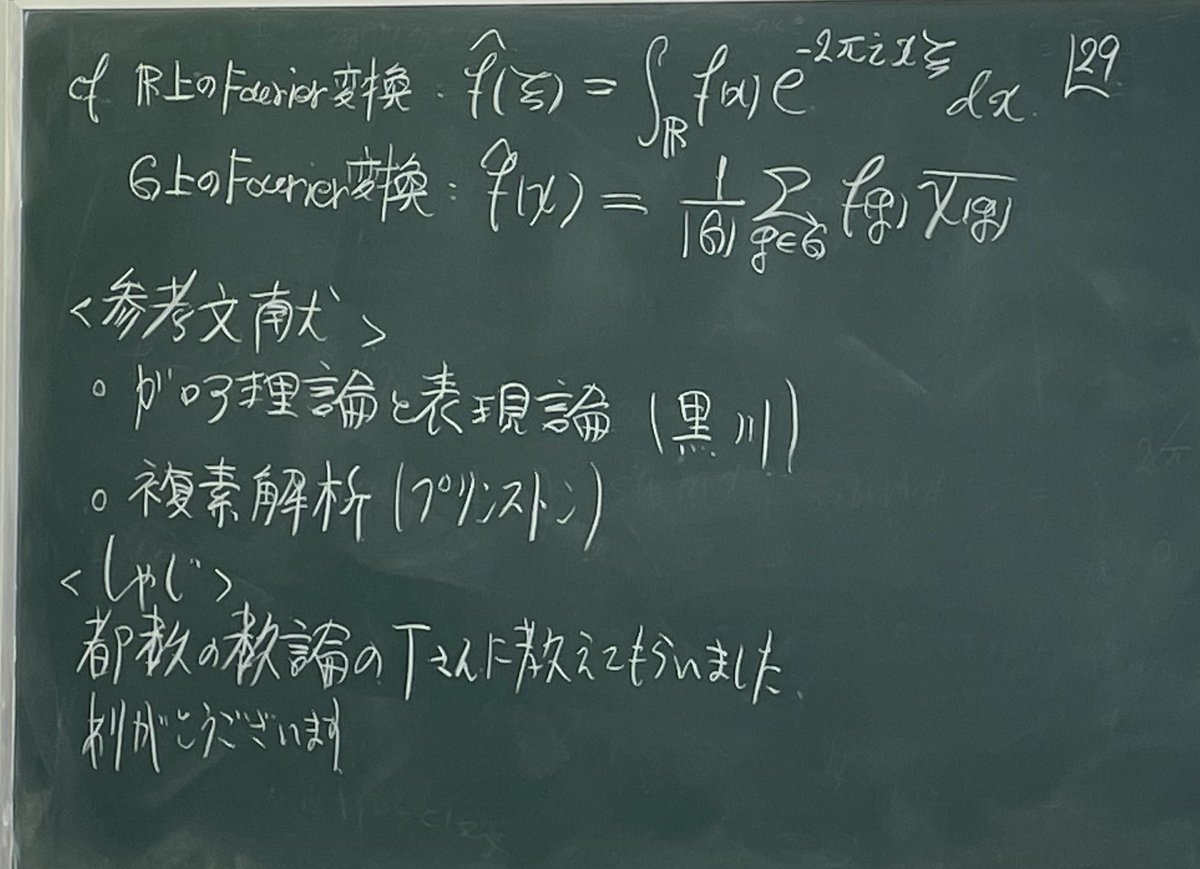

調和解析

有限アーベル群は特筆すべき群指標を持ち、その指標群は自身に同型である。ゆえに、そのような群上の調和解析は単純で確立されていて、フーリエ変換や畳み込みを定義することができる。よく知られた結果として、パーシヴァルの等式、プランシュレルの定理やポワソン和公式などが挙げられる。

合同算術

代数的整数論で広く用いられる構造として、整数の合同類環 Z/pZ と特にその単数群 (Z/pZ)× がある。このアプローチは合同算術の基礎になっている。p が素数ならば、この単数群は位数 p − 1 の巡回群であり、素数以外の場合でも有限アーベルであることは変わりない。

この構造は、フェルマーの小定理(や、その一般化であるオイラーの定理)のようなディオファントス方程式を解くのに利用できる。フェルマーの二平方定理のデデキントによる証明でも用いられた。

有限アーベル群上の調和解析もまた数論に多くの応用を持つ。それらはガウスやルジャンドルらのような数学者が示した結果の現代的定式化に相当する。ルジャンドル記号はこんにちでは巡回群(したがって有限かつアーベル)の {−1, 1} に値をとる指標と考えられる。ガウス和やガウス周期もそれらを計算可能にする有限アーベル群の指標を用いて表すことができる。そのような方法は平方剰余の相互法則の証明の基本である。

ディリクレはガウスとルジャンドルの予想「既約合同類群 (Z/pZ)× の各類は無限個の素数を含む」に着目した。オイラーはオイラー積に対応させる一つのよい方法を考案したが、素数はすべて一つの類に属するものと考えられた。ディリクレは調和解析を用いて、こんにち算術級数定理と呼ばれるこの定理を証明し、ディリクレによる成果は解析数論の礎となった。

ガロワ理論

有限アーベル群はガロワ理論において特別な役割を持つ。アーベル–ルフィニの定理の帰結として、可換なガロワ群を持つ多項式は冪根によって解ける(逆はやや複雑で、ガロワ群が可解群となるのにアーベルであることは必要でない)。そのような多項式の分解体はアーベル拡大、つまり拡大のガロワ群がアーベルである。この結果は、アーベル拡大とそのガロワ群に注目するものである。これは19世紀の数学者たちがクロネッカー–ヴェーバーの定理の証明に熱心であった理由である。

ガロワやクロネッカーとヴェーバーの発見よりもずっと以前に、ガウスは特定の場合「正17角形の定木とコンパスを用いた作図を求めるための、指数17の円分方程式」を扱ったが、この多項式のガロワ群がアーベルであることはこの方法の本質的な要素であった。

有限体

任意の有限体 K に対し、その加法群 (K, ) は素数位数の巡回群の冪であり、乗法群 (K*, ⋅) は巡回群である。

情報理論

20世紀には、情報理論の起こりとともに有限アーベル群は特に重要となった。暗号理論と誤り訂正符号の両方に用いられる。

暗号理論において、多くのアルゴリズムの基礎として巡回群が用いられる。合同算術により、例えばフェルマーの判定法やミラー–ラビンの判定法のような素数判定が可能となる。有限アーベル群の利用はそれだけにとどまらない。一つの本質的な構造として有限ベクトル空間すなわち有限体上の有限次元ベクトル空間は、有限アーベル群に対応するものであり、これによりある種の調和解析が定義できるようになる。係数体が二元からなるとき、その上のベクトル空間で定義される複素数値函数はブール函数であり、フーリエ変換はウォルシュ変換になる。暗号理論は、例えば置換テーブルの研究などに対して、ブール函数およびウォルシュ変換を広汎に用いさせる。

誤り訂正符号の理論、特に線型符号もまた例外ではない。これには例えばマクウィリアムの恒等式を通じた双対符号の解析に関し、任意の有限ベクトル空間上の調和解析が用いられる。コンパクトディスクに用いられるリード・ソロモン型の符号は、(有限アーベル群の乗法に基づく構造である)256元体上のベクトル空間を利用する。

注釈・出典

注釈

出典

関連項目

外部リンク

- A History of Group theory par William Komp

関連文献

- Lang, Serge. Algèbre.

- J-F. Labarre, La théorie des groupes, PUF, 1978

- Pierre Samuel, Théorie algébrique des nombres [détail de l’édition]