盆石(ぼんせき)とは、白い砂と小さな自然石を用いて、漆塗の盆の上に小さな庭園を形成する縮景芸術である。主に、茶事や茶会などで、茶室に飾られることが多い。室町時代に、足利義政が確立したと言われている。

概要

盆石に用いられる盆は楕円形または長方形で、大きさは約30平方センチメートルから最大200×150センチメートル(最も一般的なものは60×35)。通常、楕円形の盆にはふちがあるが、長方形の盆は平坦である。また、扇形や楕円ではない円の盆、金の装飾が施されたものもある。

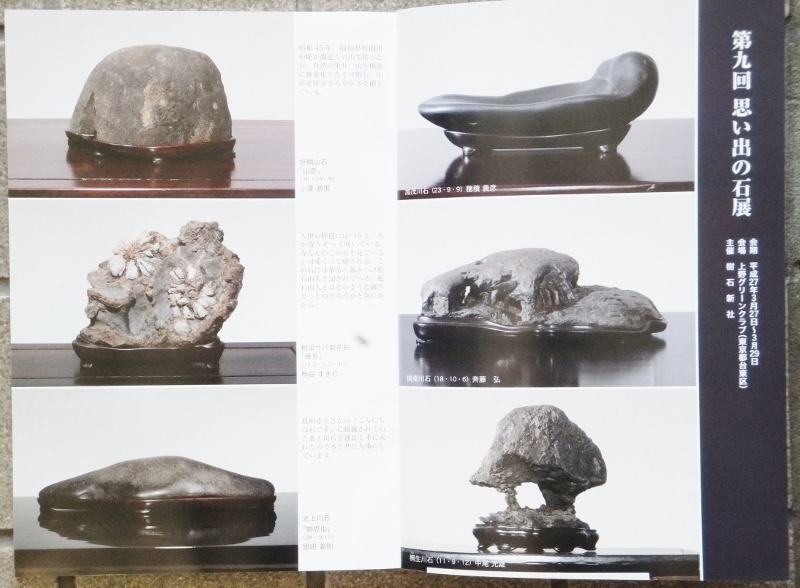

黒い盆の上に小さな自然石を置いて山々を表し、白砂を撒いた後に羽根や小さなホウキで流れや波を描き、雄大な海や川を表現する。

盆石の制作(「盆石を打つ」という)には、羽や小さなほうきとふるい、さじ、箸などの繊細な道具が使われる。小さな石や岩は、波で砕ける山や海岸線または岩の多い島を表現するために使われ、銅製の小さな家、寺院、橋などがしばしば添えられる。

盆石は通常、一時的なものであるが、時には加工して保存することも可能である。この場合、盆画や砂画などの技法も用いられる。

歴史

盆石の歴史は、1000年以上前に遡り、大地の象徴である石を愛観したことに由来するとされる。室町時代、足利義政が茶道とともに確立したとも言われる。

室町時代、足利義政、千利休、細川忠興らによって、盆石の基礎が整えられた。江戸時代に入ると、茶室の床飾りとして茶道と合流し、江戸時代中期から末期には縮景藝術として独立した。細川幽斎・細川三斎父子が始祖となり、細川流盆石を開いた。細川流の他にも、石洲流などの流派がある。明治維新後は、急速に訪れた西洋のモダニズムや文化面の成長とともに衰退していった。

類語

中国の盆景のうち、石を盆の上に立てて鑑賞することを盆石と呼ぶ。朝鮮においても、類似の文化が存在する。

脚注

関連項目

- 枯山水

- 龍安寺

- ホンノンボ(ベトナムの盆景芸術)

- 水石 自然石を台座や水盤に置いて鑑賞する芸術

外部リンク

- 細川流盆石家元

その他のプロジェクト

- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su bonseki