海底都市(かいていとし)とは、海底に建設される都市である。現在ではまだ構想の段階で実用化には至っていない。水中都市とも呼ばれる。

歴史

古くから伝説やサイエンスフィクションでは海底都市が扱われ、そのアイデアは1950年代後半の未来予想に頻繁に登場した。当時の人々はこのまま技術発展や人口増加が進んでいけば海底や砂漠にも都市が造られると考えていた。SF作家のアイザック・アシモフもその一人で、彼は2014年の人々は海底都市に住んでいるだろうと予想した。

1960年代から各国で海底に長期間滞在する海底居住施設での試験が開始された。フランスではジャック=イヴ・クストーによってプレコンチナン計画が進められ、アメリカではSEALAB計画が進められ、日本では1968年に民間の資金で海底ハウス歩号I世(あゆみごういっせい)が建造され、 静岡県沼津市内浦の沖合、水深8mに設置され、3年3か月にわたり居住実験が行われたが、何れも小規模な試験に留まった。

1970年代に入ると、

- ・海中居住施設の建設・維持費用の高さ

- ・水深100m以下の海底が暗黒である

- ・目的とする調査研究の対象が少ない

- ・24時間体制で十分な潜水支援体制が海上になければ海中居住は維持できない

- ・海中居住によって得られる成果と、海面から潜水して得られる成果があまり変わらず、費用対効果が芳しくない

などの問題点から研究は下火になった。

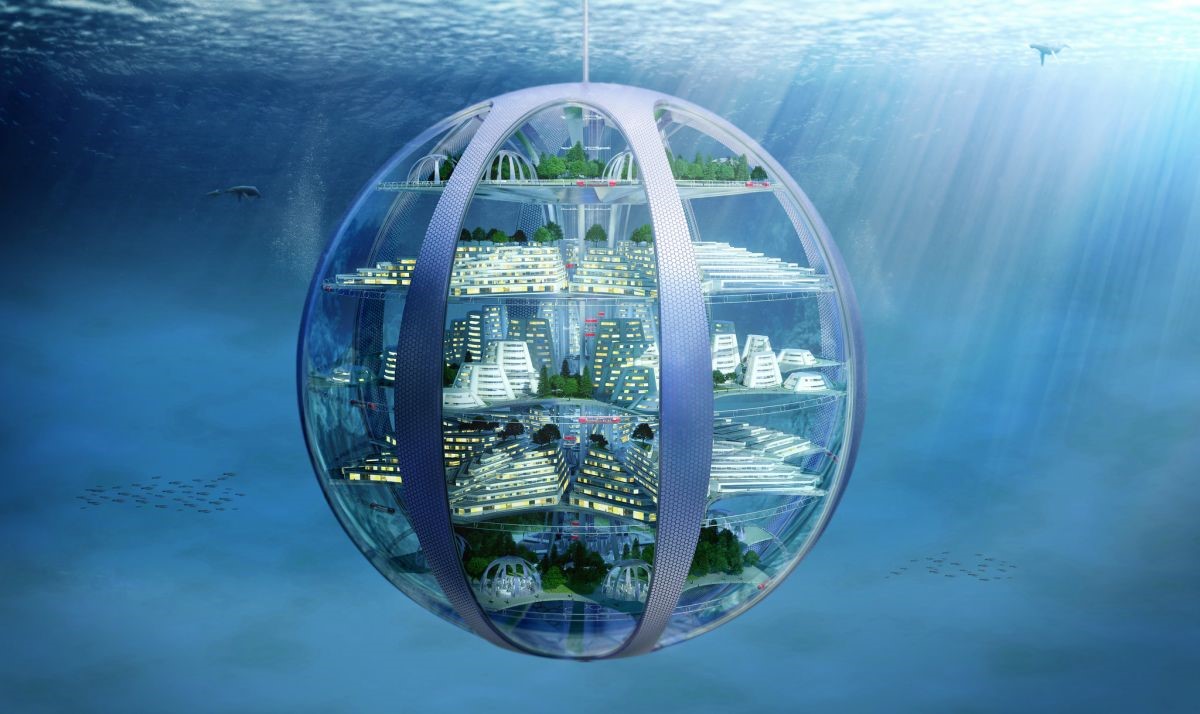

しかし、2014年12月24日に清水建設による深海未来都市構想 OCEAN SPIRALが発表される等、その後も企業や研究者によって海底都市の実現可能性が研究されている。

実現性

海底に都市を建設するという概念は古くからあったものの、何れも費用対効果、実用性により実現には至っていない。高圧の水圧に耐えるだけの構造物を水中に建設することには大きな困難が伴い、海水による腐食もあるため、維持管理に多大な費用を要する。また閉鎖された環境でエネルギー、食料、酸素等の自給が困難で外部からの補給が不可欠であるものの、大半の作業は遠隔操作無人潜水機で海上から作業できる。そのため、一部の専門家の間では仮に技術的には可能であったとしても経済性等を考慮した場合、実現性を疑問視する意見も散見される。

一方、自然災害、種の保存、人口増加などの観点から海底都市の建設を後押しする意見もある。十分な深さに築かれた海底都市であれば地球上が小惑星の衝突などに見舞われても存続することが可能である。

海底都市に特異な経済活動として資源の採掘、海産物の輸出、観光などが上げられる。

また、海底都市の建設には水圧や腐食に耐えうる素材の発見/開発などが必要になり、結果的には人類全体の科学技術の発展に寄与し地上の世界にも恩恵をもたらすと考えられている。

遺跡としての海底都市

かつては陸の都市として存在していたが、戦争や天変地異などによって水没した都市のことを俗に「海底都市」と称することがある。フィクションでは『天空の城ラピュタ』などの劇中に登場する。

脚注

関連項目

- 潜水艇

- 海中居住施設

- 海洋工学

- アトランティス

- アクアマン

外部リンク

- Ella Ananeva.What Will the Underwater City of the Future Look Like? Medium.com - 構想段階のものやフィクションのものなど様々な海底都市を紹介している。